|

この回路図は、

「水魚堂」さんの「BSch」で作りました。

まあ、回路図がわかる人はこの通りに作っていただければ私が作った電源と同じモノが出来るんですが、それじゃー話が続かないんで詳しい内容を説明しますね。

|

|

回路図にある「Power Supply」なんですが、それは右の写真のようなものです。

別にこれと同じ物である必要は無いんですが、私がこれを選んだ理由は、サイズが手ごろで、電圧の調整が出来て、価格が手ごろだったからなんです。

これは、秋葉原のあやしいお店で買ったスイッチング電源です。(ジャンクモノですわ)

出力がほどほどあって、電圧が調整できて、効率がよければ何でもいいです。

|

|

|

それを横に4個並べて、木の枠で囲むと右の写真のようになります。

ちなみに、電源1個で15A、4個で60Aです。

あまりよく写ってませんが木の箱の一番右側に、AC電源スイッチが付いてます。メンテナンスする時あると便利です。

電源がムキダシなのは、放熱がいいからです。

|

|

|

|

次は「Battery」です。

上の写真の電源装置の下にも少し写ってますが、自動車のバッテリーです。

使用開始年月日をバッテリーに記載しておくとメンテナンスに便利です。

ラベルテープで使用開始年月日を記載しました。

3ヶ月に1回ぐらいはバッテリー液の点検しましょう。意外と減っていたりするものです。

|

|

次は「AC INVERTER」です。

私は、右の写真のようなものを使ってます。

いろんなメーカーのインバーターを実験をしてますと、PCに相性のいいメーカーや、逆に相性の悪いメーカーなんかがありました。それはまた

別の所で書きますが、私は

右の写真のメーカー

のインバーターを使ってます。このページ作成時点でそろそろ連続使用1年になります。(2001年9月7日使用開始)

写真に写っているのは1000Wタイプと300Wタイプですが普段使っているのは1000Wタイプです。300Wタイプはバックアップ用のインバーターです。

|

|

|

|

左の写真に写っているモノは、バッテリーとインバーターをつなぐ端子盤のようなものです。向かって右側のテスター用の端子が、バッテリーのメンテナンス用のチェックポイントです。

チェックポイントは、バッテリーに直接接続されており、個々のバッテリーの状況が点検できるようになってます。

一番左のDC端子は、一般出力端子です。30A程度の出力を想定した端子です。

バッテリーとインバーターの間には、耐圧の高いダイオードで隔離されており、個々のバッテリーの状態に応じたフローティング充電が常になされている状態です。

|

|

|

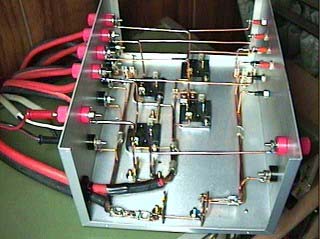

内部は左の写真のようになってます。

インバーターの規格上最大で100Aが流れますので、配線はFケーブルの外皮を剥いて空中配線の形にしました。

空中配線のままでは配線が不安定なので、配線の固定に、ムカデ端子を使用しました。

端子盤の製作時に、大容量のダイオードが手に入らなかったので代わりに耐電流50Aのブリッジを使用しています。

発熱するブリッジの放熱にはシャシーを使用していますが、特に問題は起こってません。

|

|

|

左側の4組のDC端子は、それぞれのバッテリーに接続されており、一番右の端子の無いDCケーブルがインバーター用の出力で、直接インバーターに接続されてます。(最大100A流れるので、下手に端子を使うと端子が熔けるため)

ケーブルには、100A流れても大丈夫な自動車用のブースターケーブルを使用しました。

ケーブル同士の接続には、スリーブを圧着ペンチで圧着し、さらにガスバーナーを使用してハンダ付けしました。

インバーター出力の隣のDC端子は、一般出力端子です。30A程度の出力を想定した端子です。

|